岐阜県。

本州のほぼ中心にあり、一般的には東海地方に区分されている。

3つある日本アルプスの内、飛騨山脈と木曽山脈の2つを抱えていて、更には世界遺産である合掌造りの白川郷や、遍く膾炙されている関ヶ原の戦いの合戦場跡など、見所が散りばめられている。

面積は約10621㎢を誇り、その順位は47都道府県中なんと7位。意外と、というよりかなり広い県である。

今不知火が最も「濃い」と感じている都道府県を挙げるとするならば、間違い無く岐阜県を出すだろう。

そんな岐阜県には、かなり奥地にあるが、許可無く堂々と見学可能な鉱山跡があることをご存知だろうか?

宝谷鉱山跡

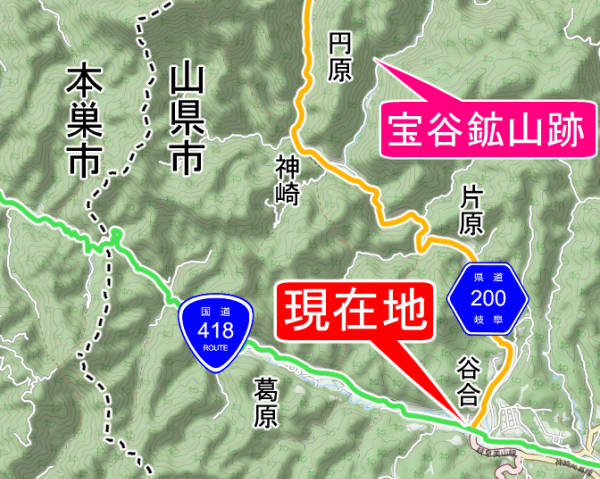

岐阜県西部に位置する山県市にある円原。

岐阜県道200号線を北西に進み、神崎という集落から伸びる林道先にあるのが今回のレポート物件、宝谷鉱山跡である。

かつて揖斐川町の春日鉱山と合わせて、良質なドロマイトが採掘されることで有名であり、宝谷以外にも多くの鉱山がこの一帯に拓かれていたという話だ。

点在する秘境集落

県道と並走する細道

物語は国道418号線と岐阜県道200号線が交わる十字路から始まる。

が、岐阜県道200号線は僕が行った際工事中で通行止だった。仕方無く、県道のすぐ左手に作られた細道から目的地へ向かうことになる。

ところで国道418号線と言えば、不知火にとって忘れるに忘れられないホットロードである。何が、と気になる方は是非以下のレポートをお読み頂きたい。

谷合という集落。

集落と言っても、それほどこじんまりした雰囲気は無く、商店街が建ち並ぶ、明るい印象の地域だ。

道なりに進むとすぐさま長閑な風景に切り替わる。

どちらかというと、山間部に相応しい風景、と例える方が自然か。

細道の終点は岐阜県道200号線に接続する形で途切れる。

先程まで1車線だった道路はセンターラインの引かれた2車線道路に変貌している。

広狭繰り返す一般県道

走りやすい。

林道や酷道が好きな不知火だが、なんだかんだ言っても、離合を気にすること無く進むことが出来る2車線道路はやっぱり走りやすいのだ。

見えてきたのは片狩という字の集落。

過去には片狩村の名が付いていたのだが、後に日原村と片狩村が合併して出来た合成地名の片原村、最終的には山県市になり今に至る。

片狩もすぐに通り過ぎ、また狭い道になる。

目まぐるしく、という訳では無いにしろ、広狭が入れ替わりを繰り返すのは走っていて飽きが来ないというものである。

続いて先程チラリと書いた日原の地が現れる。

どこの山間部にも言える話だが、食材や日用品と言った商品が買える店舗まで距離があることが多い為、基本的には田畑で自給自足をして、本当に買う必要のある場合のみ街へ繰り出しているのだろう。「住めば都」という言葉があるように、慣れてしまえばどうということも無いのだろうけど、都会育ちの僕にとっては脱帽する思いである。

秘境の公共交通事情

っとあれは・・・!

バスが先を通行している。それも山間部にありがちなハイエース型では無く、都会でも良く見掛ける、大型バスだ。

白熱ゥ!!!

対向の軽自動車と大型バスのアツい離合シーンが勃発していた。

バス側に路外待避可能なポイントが無い為、対向車が交差点を待避所に見立て、バスに道を譲っていた。

大型バスがハザードを焚いて減速、即ち後続車へ道を譲る意思を示す合図だ。

有り難く右のウインカーを出しながらバスを抜き、すれ違い様にハザードを2回点滅させてお礼を言う。

バスのサイドには「岐阜バス」と書かれていたので調べてみたところ、過去山県市には名鉄高富線という鉄道が通っていたのだが、旅客の輸送力が足りず廃線。鉄道に取って代わったのが岐阜市に本社がある名鉄グループの岐阜乗合自動車、通称岐阜バスである。

1943年の戦時統合によって岐阜バスは12業者が生まれ、今目の前を通るバスは美濃自動車が運営している。この路線は岐北線と言い、徳永口から神崎までを結び、住民にとって欠かすことの出来ない、重要な公共交通機関なのだろう。

飽きてくる道のり

またもや集落。ここは岐北線の終点、神崎。

右上に見えているのは北山小学校跡で、既に廃校となり、現在は公民館として転用されている。

岐阜県道200号線と分かれながら右手に伸びている道が、宝谷鉱山跡のある円原方面となる。

現在地。県道分岐は神崎集落の中をズンズン行く、細い道になっている。

何気に舗装や建物の状態は真新しい物が多い。

集落の歴史はそれなりに長いので、古びていてもおかしくは無いのだが。

地味に遠い・・・。

そろそろうんざりしてきた。この日不知火は前日夜間から早朝のうちに山梨県→長野県→岐阜県と約260キロを下道で延々走っていてほぼ無睡状態なこともあっただろう。午前は揖斐川町の春日鉱山跡を歩き回ったのち、午後に山県市まで来たという段取り。

もはやただの旅行者というより長距離輸送ドライバーの職を辿りつつあるのではないかと思うこの頃でもある。

隘路離合

円原集落奥地へ向かう道の序盤は難易度が低い単調な道。まだ岐阜行政の「揺るぎ無い開拓力」が及んでいる地域とも言えるか。

だがそれも徐々に失速していき、道路のクオリティが下がり始める。

センターラインは消え、如何にも怪しげな表情をチラつかせ始めている道。はてさて、鬼が出るか蛇が出るか・・・。

はい、車が出てきましたw

対向車である。

うっわ、ギリチョンやんけ。

目算、不知火TTと対向車がそれぞれスレスレまで寄れば回避出来る幅員だ。左は石垣なので、あんまり寄り過ぎるとガリガリガリ♪という涙目確定案件が不知火に襲い掛かることになる。慎重さが要求される・・・。

・・・何とかなったな。

胸を撫で下ろしながら無事離合を終える。数え切れない程、狭隘区間での離合はこなして来たが、やはり緊張するものは緊張する。

山林抜け出で構えし遺構

いよいよもって怪しい雰囲気Maxな林道になった。

岐阜行政パワーも尽き果て、放置プレー臭が漂う、完全なる山間道路だが、逆に言えばこれが山間部では普通の道路風景であり、千葉県であれば主要地方道(岐阜県道200号線は一般県道)に直で接していなければすぐにでもエグい林道がゴロゴロしている。つまるところ、秘境集落と言っても過言では無いこの地域まできちんと道路を整備する、岐阜行政の力が強すぎるのである。

なんてダラダラ進んでいるといつの間にやら円原集落先に到着していた。

眼前に現れたブツと言うのが・・・

!

この訝しげな遺構、ここが宝谷鉱山跡かっ!

藪にまみれる鉱山跡地

堂々残置す3連遺構

まるで駅にあるプラットフォーム・・・。

無骨とも言える鼠色の混凝土が遺構として残置され、異様な雰囲気を醸し出している。

駐車スペースのようにもなっていて、今不知火が停めている場所と遺構反対側、合わせて7、8台は車が駐車出来るようになっていた。

トラックが遺構真下に入り込み、鉱石を積むには充分過ぎる程縦横に空間を設けられている。

順当に考えれば、ホッパー遺構。ネット上でもそういった意見が大多数を占めている。

だが、本当にホッパーか?

遺構下部から撮影してみたが、どうにもホッパーとするには塞がれた穴が狭すぎる。

個人的にはシックナーに思えるが・・・。

遺構の反対側にある駐車スペースからも一枚撮影。

自然の力というのは正しく圧倒的で、遺構のみならず、駐車スペースまでもが藪に飲まれつつある。

円原伏流水

ところで、林道を挟んで東側には一筋の川が流れている。

この川が、何度か地図にも出てきた、

そう、円原川である。円原川よりも円原伏流水の名の方が知れているのかもしれない。

およそ秘境と呼べるこの地に川底まで優に見通せるくらいに透き通った美しい清流を持ち、ここに来る道中も「日本一の伏流水」とまで豪語されるくらいの場所だ。

伏流水というのは、読んで字の如く、水流が一度地下に入り込み、再度地表に湧く種の水なのだ。

僕が宝谷鉱山跡に訪れた際には数台駐車スペースに車が停められていたが、皆伏流水目当てで来ていたらしく、鉱山跡に興味を示す方は丸っきりのゼロ人だった。

見学用通路(笑)

さて、本題に戻ろう。

宝谷鉱山跡の探索に移りたいと思う。

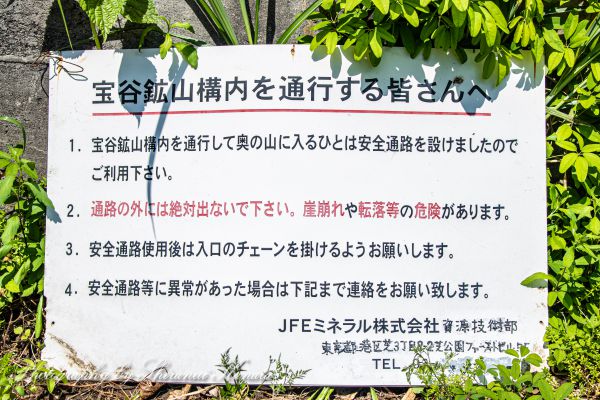

ホッパーなのかシックナーなのかイマイチ釈然としない遺構の傍らに目をやると、一枚の看板があることに気付く。それには、こう書かれていた。

宝谷鉱山構内を通行する皆さんへ

1. 宝谷鉱山構内を通行して奥の山に入るひとは安全通路をましたのでご利用下さい。

2. 通路の外には絶対出ないで下さい。崖崩れや転落等の危険があります。

3. 安全通路使用後は入口のチェーンを掛けるようお願いします。

4. 安全通路等に異常があった場合は下記まで連絡をお願い致します。

JFEミネラル株式会社資源技術部(以下略

なるほど、つまり宝谷鉱山跡は設けられた通路を使うのならば合法的に見学することが出来るということか。これは非常に珍しい。殆どの鉱山跡は一切の立入を禁止しているし、こんな形で見学することが出来るというのはなかなかに興味深い。

だが、設けられた通路と思しき場所を目にした瞬間、不知火に疑念と躊躇が生まれた。そのシーンが以下だ。

・・・・・・ん?( ̄- ̄ )

・・・・・・は?(^ω^#)

もしかしなくても、通路って・・・藪ボーボーのコレのことか?

不知火VS藪+ヤマビル

マジで言ってんの・・・?

いや、これが山道なら別に良い、至って普通な状態だ。

だがこれは曲なりにも「見学用として設置された」通路である。で、あるにも関わらずこのスーパー放置プレイ。あれか、進みたくば不知火自身で藪を払えと、そう仰るのでありますね。

加えて・・・だ、

ヤマビル殿のご登場である。

※写真はイメージです。

ここに来る前、岐阜県のヤマビル生息地を調べていたとき、山県市は含まれていなかったが、若干怪しいなと感じていた。なので念の為塩やら忌避スプレーは持参していたので、素早く対処することが出来た。

だが、ヤマビルがいるとなると、本気で藪払いをしなくてはいけない。何故ならキャツらは通路の足元に伸びた植物を伝って来るからだ。

って言ったって、この状態でどうやって草生えて無いとこ歩けって言うんだよ・・・。

何この無理ゲー(笑)

???「職業、草刈代行だ(CV:森田成一)」

ここではそう称しても良いだろうな。では、折角なので・・・

截て、塊殲

適当にそれっぽい解号を唱えてマチェットという名の斬魄刀を呼び起こし、半ばヤケクソになりながら開墾して行く。これはちょっとしたアドベンチャーになりそうだぜ・・・。

ハァハァハァハァ・・・・・。

一人汗だくになりながらマチェットを振り回す不知火。端から見ればただの変人か、普通に業者である。足元は然り、横側もすり抜けたく無くなるくらいにニョキニョキ藪が茂っている場所が多い。

軽く見積もっても、ここ2、3シーズンは人が入って無いか、手入れされてないだろう。この有り様でよくもまあ「管理地」と言えるものだな。

遺構3兄弟

ようやく、相棒TTを駐車した真上に聳えていた遺構を見下ろすことが出来る場所に来た。

たったの十数m登るだけなのに、行く手を阻む藪群(+ヤマビルの脅威)によってたっぷり30分は持って行かれている。不知火チキンになり過ぎだろ(笑)

宝谷鉱山跡のシンボルとも言える3連遺構、その一番端。ここでは三兄弟と呼び、長男とさせて頂く。

見学用通路に最も近い地点にあり、見ての通り泥で全体が埋め尽くされ、その上から水が溜まっている。

よーく目を凝らしてみると、溜まった水の中に無数のオタマジャクシが生育中のようで、元気良く泳ぎ回っていた。

3連遺構の真ん中、三兄弟で言うならば次男のポジションに当たる遺構。こちらも同じく地は泥で埋まっていたが、水が溜まらず乾き切っており、何の表情も感じられない「更地」になっていた。

そして一番奥の三男は藪と通路の関係上、このアングルでしか撮影出来なかったが、次男の奥に微妙なサイズ感でフレームインしているのが分かると思う。

こいつは泥が張られている、というのは他2つと変わらないが、僅かに草が生えていた。まさに三者三様といった感じで、何故ここまで違いが生まれたのか謎である。・・・もしかして実はこの3つのサークルにはそれぞれ違う種類の泥が人為的に入れられていて、何らかの実験が行われて・・・いるわけ無いか。

選鉱所跡、のようなモノ

んじゃまあ、奥を目指しますかね。

見学用通路入口よりも少し進んだ地点の方が植物の生い茂り方は控えめで、やったらめったら斬魄刀(マチェット)を振りかざす必要は少なかった。

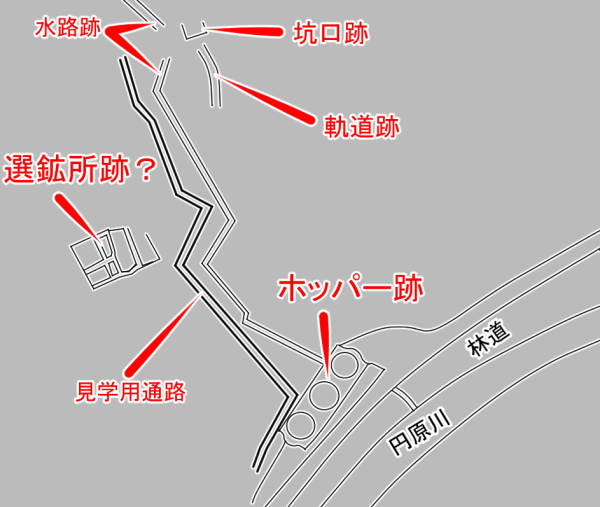

右手を見ると大きく抉り取られた地形になっていて、コンクリートで出来た水路跡らしき形状が見て取れた。

恐らくは鉱山が稼働を終えた後、水路が経年劣化で崩壊したか、雨によって地盤が緩み、崩落したのではないか。ゴロゴロとしたゴツい岩の塊が幾つも剥き出しだ。

とかなんとかボヤキながら、ボケーっと歩いていると、唐突に左側に・・・なんかがあったのだ。

ヌゥウッ・・・・・!

!?びっくりしたぁ。なんせ深い草木で隠れていて、通路の奥に影を落としながら現れるんだもの。不気味で仕方無い。

で、これは選鉱所・・・跡か・・・?

イマイチ確証が持てない。パッと見コンクリートの基礎部分も含めると3階建て。階段が最上段へと続いており、こちらからは見えないが、裏に回り込めるようになっているような気がする。何となく、その最上段はコンクリートの器の役割、つまりは小型のホッパーやシックナーといった用途に使われていたのかもしれないな。

「管理」という語が示す意味

選鉱所らしき場所から離れ、通路を進んで行く不知火。

時々このようなペラい看板があって、見学者に注意を呼び掛けている。それはいい、別にいいんだよ。実際その通りで下手に通路外に出れば、落とし穴みたいに地中が空洞になっている箇所があるかもしれないし、安易にやるべきじゃない。けどさ、

せめてもうちょっと手入れしてくれませんかねぇ・・・。

これじゃもはや見学用通路とは呼べず、ドM用通路である。

何の予備知識も無く、円原に訪れ、湧水を汲み、不可思議なコンクリート遺構に目を引かれ、「上はどうなっているのだろう」と疑問に思ったからと言って、藪フルコースの通路(特に入口)を見てしまえば普通の人は「行こう」とは思わないだろう。

上の写真では通路が左に折れて上部へ進むようになっているが、もうなんかが見えているでしょう・・・?

木、が。

あたかも狙ったかのように、ピンポイントでくっそ邪魔なところにマウント取っていやがる。

自重して通路上じゃない場所に生えるとかさ、してくれても良かったんじゃないのかえ?・・・って不知火は一体誰に諭しているんだよ・・・。

何故かは分からないが、上に進むにつれ、植物は控えめになっていく。

奥の方が楽な道っていうのもあまり見掛けず珍しい。

むむ、通路が途切れるぞ。

まさかこれで他に何も無い、完全なエンドポイントでは無いよな?このままだとJOBの処理結果が返り値1でABENDすることになってしまう。もう少し何かくれよ、不知火に。

え?普通返り値0でNORMALENDするんじゃないかって?いやいや、「何か面白いものがあった」っていうのが僕にとってのNORMALENDですよ。「何も無い」もしくは「あまり無かった」ではABENDに相違無いですからな。

一見すると広場チックで「何も無い」でABENDで探索終了が確定かと思いきや、このとき僕は「何かある」オーラを感じ取っていたのだ。

若干微妙な遺構

ちっちゃい噴水?

かなり細い配管から液体が上方へ噴き出し、弧を描きながらパイプを半分に割ったような物体の上を伝って小川が出来ている。

順当に考えれば坑内の坑水だろう。ということはすぐ近くに坑道があったということにはなるが。

ああ、これですね。

間違い無い、これが宝谷鉱山の坑口跡だ。

コンクリートで塞がれ、もはや見る影も無いが、ゴーという音が数か所に開けられた穴から響き聞こえている。換気する為に設けられた穴なのだろう。

同地点から上を見やるとなだらかな斜面になっており、まだ上に何かありそうな感じはするが、ここから上を目指すとなると半日は掛かりそうで恐らく日没になってしまうだろう。何故なら既に時刻は14時を過ぎているからだ。まあ、何となく目ぼしいアイテムは見つからなそうだな。

ついでに書くと、坑口跡からすぐ真ん前にこれがあった。

錆びたレール、鉱山軌道跡だ。

レールは坑口跡から出た後、東側に伸び、そのまま藪の中へと消え去っていった。

辿れなくも無いのだが、木が生い茂っているし、恐らく辿ったところでアドレナリン大放出の激熱状態になることはまず無いだろう。

一眼レフに光景を納め、撤収。

Googleの航空写真を元に、雑だが描いてみた鉱山跡の見取り図だ。

恐らく軌道はホッパー跡らしき場所まで高度を下げながら続いているのだろうが、未確認であるので尻切れトンボ状態にしてある。

何というか、合法見学可能鉱山ではあるが、イマイチハイライトに欠ける場所と言えるだろうな。

終わりに

日本の廃鉱山事情を鑑みれば、堂々と入って行ける場所というのはかなりレアである。

竪坑やガス、落盤という即死案件に出逢う可能性もゼロで、対処することと言えば藪とヤマビルしか無い。

確かに面白味に欠けると言ってしまえばそれまでだが、曲がりなりにも鉱山として往時は名を馳せていたことは事実で、そのことを思いながら足を踏み入れると楽しめると言えば楽しめる、のかもしれない・・・。

終

相棒TTと撮影したオススメスポットを地図にまとめています。

良ければ愛車と写真撮影する際の参考にして下さい。

記事内にイチオシスポットも挙げて幾つか紹介しています。

今まで訪れた秘境スポットを地図にまとめています。

ブログ記事を書いているスポットはそのまま記事にジャンプ出来ます。

僕が行ったことのある観光地をマイマップにまとめました。

観光地についてもそれなりに行っていますので是非見てみて下さい。